Der historische Kampf gegen den Lohnabbau

«Der karge Arbeitslohn ist abgebaut» – die sechste Zeile der ersten Strophe dieser mehrstrophigen Politballade ist unterstrichen. Schliesslich ist sie vom «Aktionskomitee gegen den Lohnabbau» herausgegeben worden, und entsprechend wird zum Schluss ein kräftiges Nein bei der Eidgenössischen Volksabstimmung von Mai 1933 gefordert.

Die zehnseitige Broschüre ist, natürlich, in kräftigem Rot gehalten und trägt den Titel Leben und leben lassen. Im Sozialarchiv gibt es einen Bestand zum Kantonal-Zürcherischen Aktionskomitee gegen den Lohnabbau, der wiederum aus den Beständen der Unia stammt; aber diese Materialien sind gegenwärtig nicht so wirklich zugänglich.

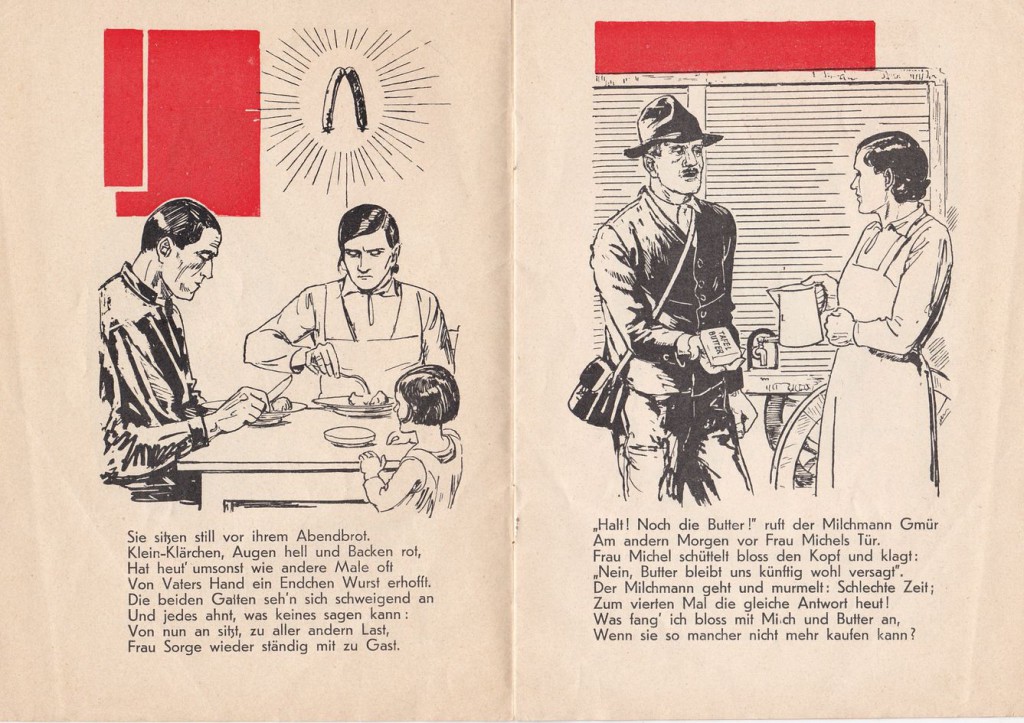

Deshalb bleibt vorerst der Blick auf diese Abstimmungsbroschüre. In sieben Achtzeilern werden die Konsequenzen des geplanten Lohnabbaus beim Bundespersonal geschildert. Da Bahnwärter Michel mit dem karger gewordenen Arbeitslohn beim Milchmann Gmür keine Butter mehr kaufen kann, gibt Bauer Schmutz wegen der weniger verkauften Milch bei Zimmermann Stalder keine Reparatur in Auftrag, Stalder seinerseits stellt die Anfertigung einer Arbeitskleidung beim Schneider Glaus zurück, worauf dieser bei Fabrikdirektor Hecht keinen Stoff mehr bestellt.

Das ist ein gut keynesianisches Lehrstück der Konsequenzen, wenn die Nachfragekette und die Kaufkraft einbrechen; wobei zum Schluss eine schärfere Pointe angehängt ist, da Direktor Hecht gleich zehn Leute entlässt.

Das Aktionskomitee gegen den Lohnabbau bildete sich, als der Bundesrat 1932 für das Bundespersonal eine Lohnkürzung von 10 Prozent beantragte. Wie Jakob Tanner in seiner Geschichte der Schweiz im 20. Jahrhundert erläutert, stand dieser Vorstoss im Rahmen einer «prozyklischen, krisenverstärkenden Deflationspolitik» (Tanner 2015, 212). Für die damalige bürgerliche Regierung galten die «Goldparität der Währung und der ausgeglichene Staatshaushalt [...] als Dogma». Doch um den Wert des Frankens hoch zu halten, musste die Staatskasse geplündert, beziehungsweise mussten die Ausgaben gesenkt werden.

Gegen die Vorlage des Bundes ergriffen Gewerkschaften und SP das Referendum, und die Vorlage wurde, was nicht ganz zu erwarten war, da es doch scheinbar um die Privilegien einer spezifischen Angestelltengruppe ging, im Mai 1933 mit 55 Prozent Neinstimmen abgelehnt – in Tanners Buch wird die Volksabstimmung mit einem Druckfehler allerdings ins Jahr 1932 zurückversetzt.  Die Achtzeiler sind hübsche Volkspoesie, etwa wie bei den Geschichten um Globi, der zeitgleich entstand. Die Zeichnungen dazu, hm, kräftig, funktional. Vermutlich richtete sich die Aufklärung nicht ans direkt betroffene Bundespersonal und wohl auch nicht an Fabrikarbeiter, sondern an Gewerbler und Mittelständler (die Frauen existierten als Stimmvolk ja noch nicht), worauf die verschiedenen Berufe hindeuten, die alle vom Lohnabbau beim Bundespersonal betroffen sein würden.

Die Achtzeiler sind hübsche Volkspoesie, etwa wie bei den Geschichten um Globi, der zeitgleich entstand. Die Zeichnungen dazu, hm, kräftig, funktional. Vermutlich richtete sich die Aufklärung nicht ans direkt betroffene Bundespersonal und wohl auch nicht an Fabrikarbeiter, sondern an Gewerbler und Mittelständler (die Frauen existierten als Stimmvolk ja noch nicht), worauf die verschiedenen Berufe hindeuten, die alle vom Lohnabbau beim Bundespersonal betroffen sein würden.

Zudem heisst es in der Schlussstrophe «Reich uns die Hand» – da wird eine Hand angesprochen, die von aussen sich zu den Gewerkschaften hin recken soll. Wobei es immerhin eine schwielige Hand ist, an der allerdings zumindest Schneider Glaus nicht die grösste Freude gehabt hätte, der übrigens auch ein bisschen anders gezeichnet wird als die anderen Handarbeiter, mit einer kühnen Haarlocke und einer Zigarette in der Hand.

«Drum wehr Dich und kämpfe! Und reih Dich ein

Und reich uns die schwielige Hand,

Und kämpfe mit einem wuchtigen Nein

Für Dein Glück! Für Dein Volk! Für Dein Land!»

Unmissverständlich ist der Aufruf, wobei er mit einer nicht unproblematischen Engführung von Volk und Land endet, mit der womöglich schon auf die «geistige Landesverteidigung» vorausgewiesen wird.

Nach der Verwerfung der Vorlage durch eine Volksmehrheit wurde der Lohnabbau dann durch einen nicht dem Referendum unterstehenden Dringlichkeitsbeschluss im Parlament durchgeboxt. «Die nationale Austeritätspolitik», urteilt Jakob Tanner freilich, «erwies sich als eklatanter Fehlschlag; die Arbeitslosigkeit stieg Mitte der 1930er Jahre im Jahresdurchschnitt auf über 80000, knapp 5 Prozent der Beschäftigten.»

Erhalten habe ich die Broschüre übrigens aus Deutschland, von J. T., einem Germanistikprofessor, der jahrelang an der Uni Vechta lehrte und jetzt emeritiert in Dresden lebt. T. und ich kannten uns von ferne in den 1980er Jahren durch die Robert-Musil-Forschung, als er das Musilforum kritisch edierte. Dann, vor etwa zehn Jahren, stellte sich plötzlich wieder ein Kontakt her, und seither halten wir uns vielleicht zweimal im Jahr über unsere gegenseitigen Aktivitäten auf dem Laufenden. 2015 trug er zum ersten Zürcher Büchner-Brevier mit einem Beitrag über Büchner – Bühnen – Nacktes bei, höchst spannend, unerwartet, in einem ganz eigentümlichen Stil verfasst. Die Broschüre Leben und leben lassen hat er mir zu treuen Händen geschickt, damit ich sie an ein Schweizer Archiv weitergebe, aber ich habe sie wohlweislich in einem Bücherregal aufbewahrt, und jetzt ist sie also der Bibliothek im bücherraum f einverleibt worden. In letzter Zeit hat sich T. darauf verlegt, die weihevolle Verehrung von Paul Celan ein wenig mit linken Zurufen zu stören, was zum gegenwärtigen 50. Todestag von Celan eine zusätzliche Bedeutung bekommen hat; aber das ist eine andere Geschichte.

In der Politisch-philosophischen Bibliothek im bücherraum f befindet sich die Broschüre in der Abteilung DC.4, Schweizer ArbeiterInnenbewegung.